60代女性の離婚問題

目次

60代女性が離婚を決める理由とよくある状況

最近では、60代で離婚を選択する方からのご相談も増えてきました。

長年連れ添った配偶者との関係が様々な事情で変化し、これからの人生を見直すタイミングとして考える方も多いようです。その例としては、以下のようなものがあります。

✅性格の不一致:定年後、夫婦で過ごす時間が増えたことで価値観の違いが顕在化した

✅経済的な不安:退職後の収入減少や、年金の分配を踏まえた将来の生活に不安を抱いた

✅子育ての終了:子どもが独立したことで夫婦関係を見直そうと考えた

✅熟年離婚の増加:社会全体で熟年離婚の認知度が高まり、自立を選ぶ女性が増えた

60代で離婚を考えているご夫婦間では、長年にわたる価値観の違いや、夫婦間のコミュニケーション不足が、定年を迎えたタイミングで表面化することが多いです。

そして離婚という選択肢が出てきた際には、離婚後の生活設計が大きな課題となります。

「定年退職時の退職金がある」、「定年に合わせて住宅ローンを支払い終わった」、「年金を受け取り始める」、といったご年代のため離婚の条件面では若年層の離婚と比べても特に財産分与や年金分割について双方譲ることができず協議が難しくなる傾向にあるといえるでしょう。

本記事では、離婚問題に注力する弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が60代の離婚に関する争点や考えておくべき点について解説致します。

◆定年退職を機に離婚するケース(いわゆる「定年離婚」)についてはこちらの記事もご覧ください。

60代の離婚での争点

財産分与

婚姻中に形成した財産は「共有財産」として財産分与の対象になり、原則として2分の1ずつ分け合うのが原則です。

もし夫婦の一方が専業主婦(専業主夫)だったとしても家事や育児によって他方の資産形成に貢献していたと評価されこの原則が覆ることは基本的にありません。

そのため、「長い間専業主婦だったのだから半分も与えるに値しない」という主張を安易に受け入れる必要はありません。

また一般的に婚姻期間が長くなるほど共有財産も増えていくと考えられますが、その分「妻(夫)の知らない財産がある」「長年管理を妻(夫)に任せてきたので財産の詳細が分からない」といった状況も生じがちで、中には財産隠しが疑われるケースもあります。

離婚後のふたりの経済状況が不公平になってしまわないよう十分に財産の洗い出しをしたうえで協議する必要があります。

不動産

婚姻中に購入した家、土地などの不動産は、たとえ夫婦のいずれかの単独名義であったとしても財産分与の対象です。

とはいえ家や土地をそのままの形で2分の1にするということは現実的でなく、売却して現金を分け合うか、どちらかが住み続けたうえで相当額の預貯金等の別の財産を分与するか、いずれかの方法をとるのが一般的です。

なお、もし住宅ローンが残っている場合はその残債も合わせて財産分与の対象となります。

預貯金

60代になると過去に実親から贈与を受けていたり、すでに実親の相続が発生していたりすることもあります。

この贈与や相続で得た財産は夫婦の一方が単独で有する「特有財産」であり財産分与の対象に含まれません(そのほか、独身時代から有していた財産も特有財産にあたります)。

そのため、特に現金で贈与や相続財産を受け取っていたには預貯金について残高のどの部分が特有財産にあたるのかという点で主張が食い違うケースがあります。

退職金

また、60代は退職金を受け取るタイミングでもあります。まだ受け取っていなくとも長くとも数年以内に退職が迫っており支給される蓋然性が高いケースが殆どかと思われますので、将来受け取る予定の退職金も、同居期間に応じた分が財産分与の対象となることが一般的です。

年金分割

専業主婦やパートなどで働いてきた方、夫よりも収入が少なかった方にとっては厚生年金の年金分割も重要な検討事項になります。

年金分割の基本は、夫婦双方の同居期間中の厚生年金加入記録(標準報酬月額・標準賞与額)を合わせたものを、最大で50:50の割合で分け合う「合意分割」と呼ばれるものです。合意分割の手続は当事者の合意の下で行う必要があり、もし協議で分割割合を決められなかった場合には家庭裁判所の調停や審判を経なければなりません。

なお平成20年4月以降の同居期間中に、厚生年金に加入している相手方の扶養に入っていた第3号被保険者であった期間があった場合は、配偶者の合意が無くとも第3号被保険者であった方が請求することで当然に配偶者が婚姻期間中に納付した保険料の記録が夫婦で2分の1ずつ分けられ、第3号被保険者が自分の年金として受給することができる年金額が増やすことができます(こうした年金分割方法を「3号分割」といいます)。

なお合意分割も3号分割のいずれも、年金事務所への請求は原則として離婚の翌日から2年以内に行う必要があります。

60代で離婚後、生活面での不安にどう備えるか

60代になると思うように新しい仕事に就けないということも増えてきますし、今後どのくらいの間元気に働いていられるかも分かりません。離婚して新しい人生を踏み出すため際に、生活費の確保は重要な課題です。

これまでの家計の状況と比較し、離婚後にどれくらい収支が変動するかをシミュレーションする必要がありますが、そのためにも上記の財産分与、年金分割について正確な見通しを立てておくことが重要です。

※参考:一人暮らしの生活費について

目安として、総務省統計局の家計調査によると、2024(令和6)年の女性の単身世帯の消費支出(実支出のうち住民税などの直接税や社会保険料などの非消費支出を除いた、いわゆる生活費に相当する額)は60歳以上で161,739円、65歳以上だと155,923円です。

最大限の財産分与を受けるための準備

財産分与の際には、分与を求める側が対象となる共有財産の範囲を明らかにする必要があります。

日ごろから正確に把握できているのであればよいのですが、特に配偶者の財産隠しが想定されるときにはなるべく早い段階から調査を始め、その財産の存在を証明できるようにしておかなければなりません。

具体的には、不動産登記簿を取得しておく、配偶者の通帳や金融機関、証券会社などからの郵便物といった、資産に関する書類を探し、金融機関等の名前、支店、口座番号などの情報を控えておくといった方法が考えられます。

なお最近は個人情報の取り扱いがより厳重になっており、窓口ではたとえ配偶者であっても本人以外に預貯金口座等の情報が開示されることはありません。

なお、離婚調停を申立てた後には、裁判所に調査嘱託を申立てることにより、口座の有無や取引履歴を取得できる場合もございますので、相手方の財産の詳細がわからなければ財産分与を受けられないというわけではございません。

ある程度の情報が出揃った際には離婚後の住居をどうするかも考えておきましょう。

対象財産の総額にもよりますが、持ち家がある場合には売却価格の査定をとってみると良いでしょう。

そのうえで他の財産の取得を諦めてでもご自身で住み続けることを希望するか、相手が住み続ける代わりに財産分与割合との差額を得る、あるいは売却金を分け合ったうえで新たな住まいを探すことを希望するか、慎重に検討する必要があります。

将来受け取る年金額の確認

50歳以上(または障害年金の受給権者)の方であれば、年金分割後の年金見込額を調べることが出来ます。

「年金分割のための情報提供請求書」の所定欄に分割後の年金見込額を希望する旨を記入して提出して確認しておきましょう。

※参考:年金分割後にもらえる年金額

厚生労働省が公表している2023(令和5年)度の『厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると年金分割を受けた方の平均年金月額は91,081円とされています。上述の生活費に関する調査結果を踏まえると年金だけでは家計が赤字になってしまうケースが多いと考えられ、この赤字分をどう補填できるかを考えていくことになります。

60代の離婚は弁護士にご相談ください

離婚に向け、弁護士が出来ること

適正な財産分与に向けたサポート

財産分与の交渉を有利に進めるためには、弁護士の知識と経験が不可欠です。たとえば、財産分与の対象となる財産を確定するための証拠収集、評価のサポートを受けることが出来ます。

年金分割の手続の支援

年金分割の際に年金事務所に提出する書類の準備についても、専門家のサポートがあるとスムーズに進められます。

協議、調停、訴訟、いずれもお任せいただけます

離婚の同意を得るところから財産分与、年金分割等の細かい条件に至るまで、相手と話をすること自体に精神的な負担を感じられることもあるかと思います。

弁護士にご依頼いただければ代理人としてこちら側の希望を相手に伝えて交渉することが出来ますし、調停や訴訟に至った際も法的な観点からご依頼者の希望を出張・立証いたします。

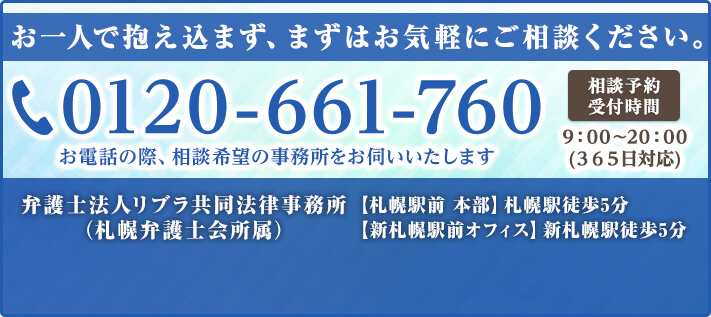

60代での離婚は弁護士法人リブラ共同法律事務所にお任せください

60代の離婚は人生の大きな転機となります。適切な手続きを進め、離婚後の生活を安心して送るためには、専門家のサポートが不可欠です。

当事務所では離婚協議・調停ともに多くの解決実績があり、日々多くの離婚のご相談をいただいております。累計3,000件以上の相談実績を持つ経験豊富な弁護士が、ご状況に応じた最適なサポートを提供いたします。

「夫(妻)が離婚を受け入れてくれない」「財産分与の対象を調べる手続に手間取っている」「離婚後の生活のため、財産分与や年金分割で損をしたくない」というお悩みをお持ちでしたら、まずは弁護士法人リブラ共同法律事務所の初回無料相談をご利用いただき、安心できる第一歩を踏み出してください。

50代の離婚問題はこちら

監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。

最新の投稿

- 2025.03.1860代女性の離婚問題

- 2025.03.13札幌市の離婚に関する補助金制度について

- 2025.02.06年収1000万円を超える方の財産分与について

- 2025.02.04恵庭市で離婚問題に強い弁護士なら弁護士法人リブラ共同法律事務所

こちらもご覧ください

| ●弁護士紹介 | ●解決事例 | ●お客様の声 | ●弁護士費用 | ●5つの強み |